RSIの期間がボラティリティによって変化する「MTF_VLDMI」

サインなし 逆張り系

BO自動売買不可能

ファイル形式 .ex5

VLDMI(Variable Length Dynamic Momentum Index)はRSIと同様に相場の買われすぎ、売られ過ぎを判断するインジケーターです。

性質はRSIそのものなのですが、ボラティリティの大きな時は反応が速く、ボラティリティが少ない時は反応が遅くなります。

MTF_VLDMIインジケーターの利用方法

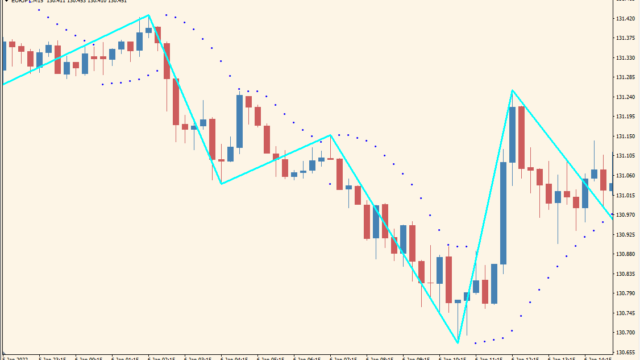

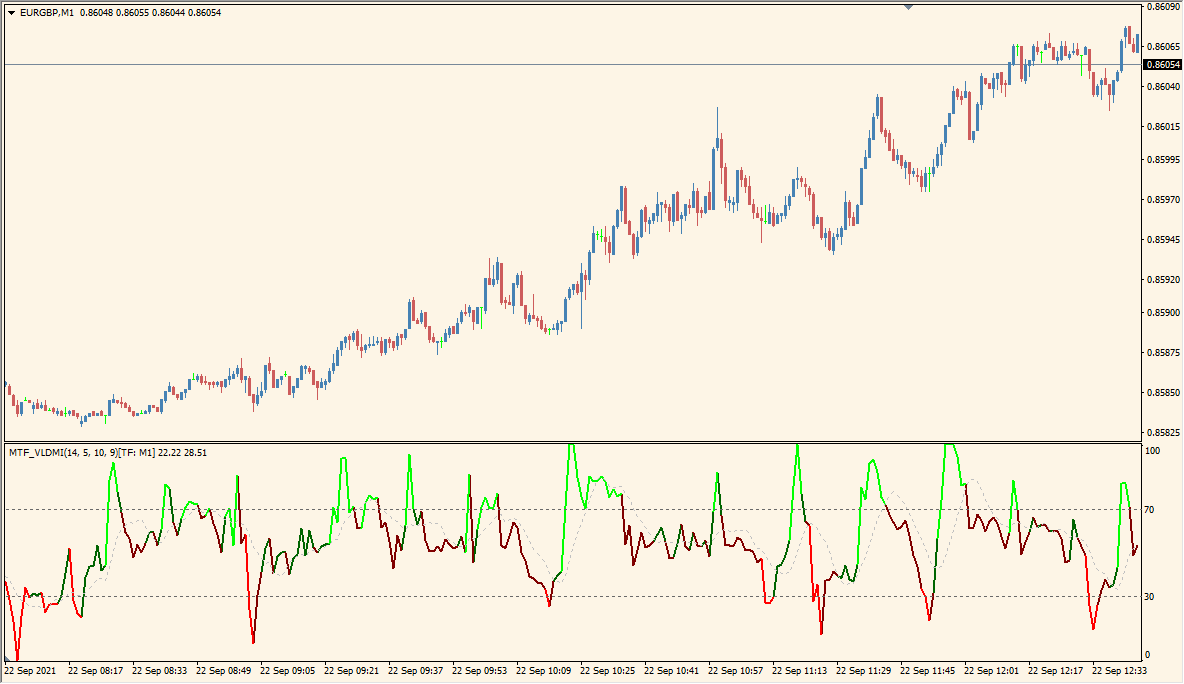

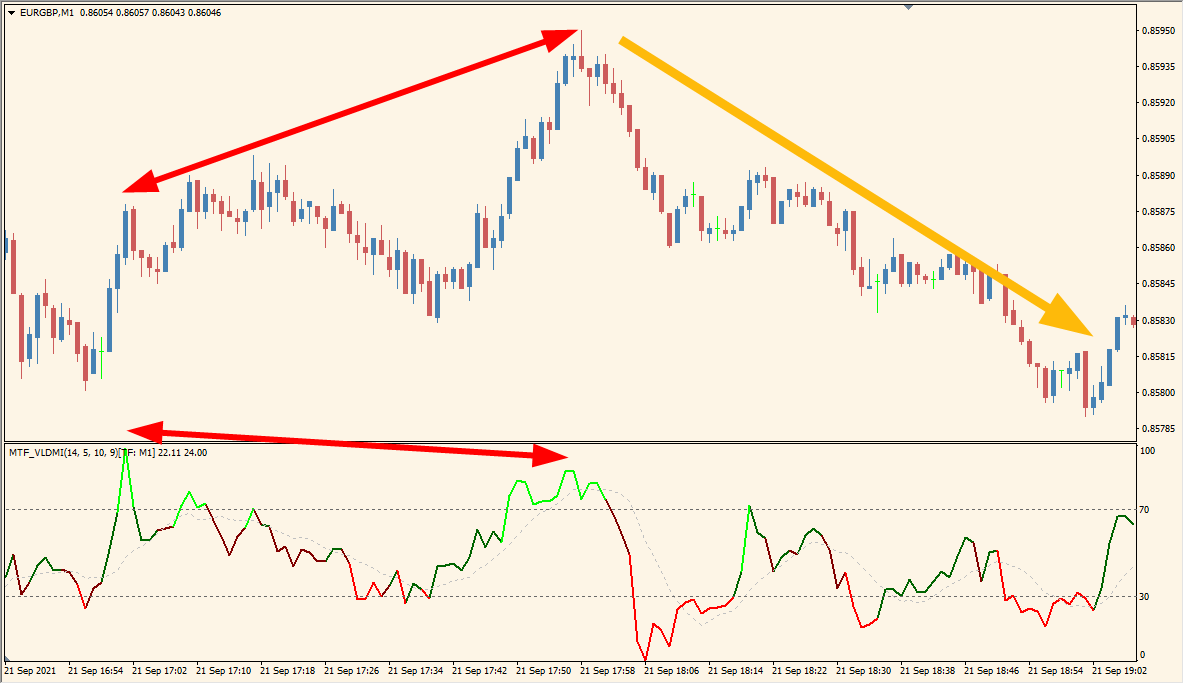

ダイバージェンスはデフォルトだと出やすいです

ダイバージェンスはデフォルトだと出やすいです

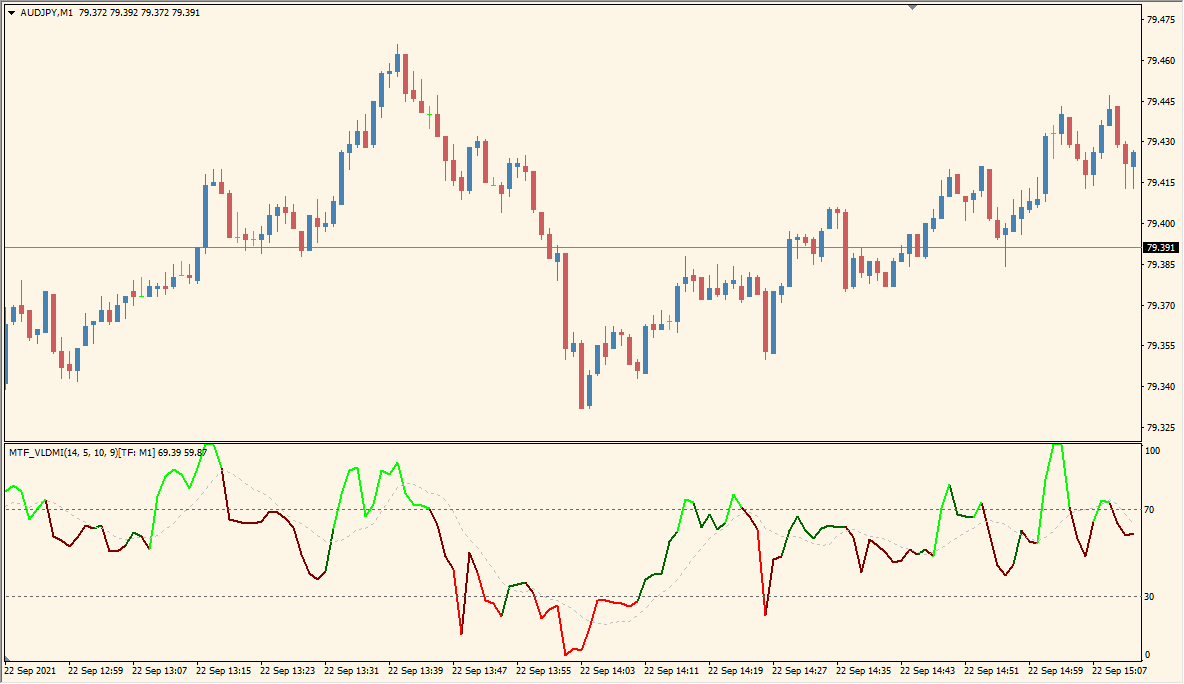

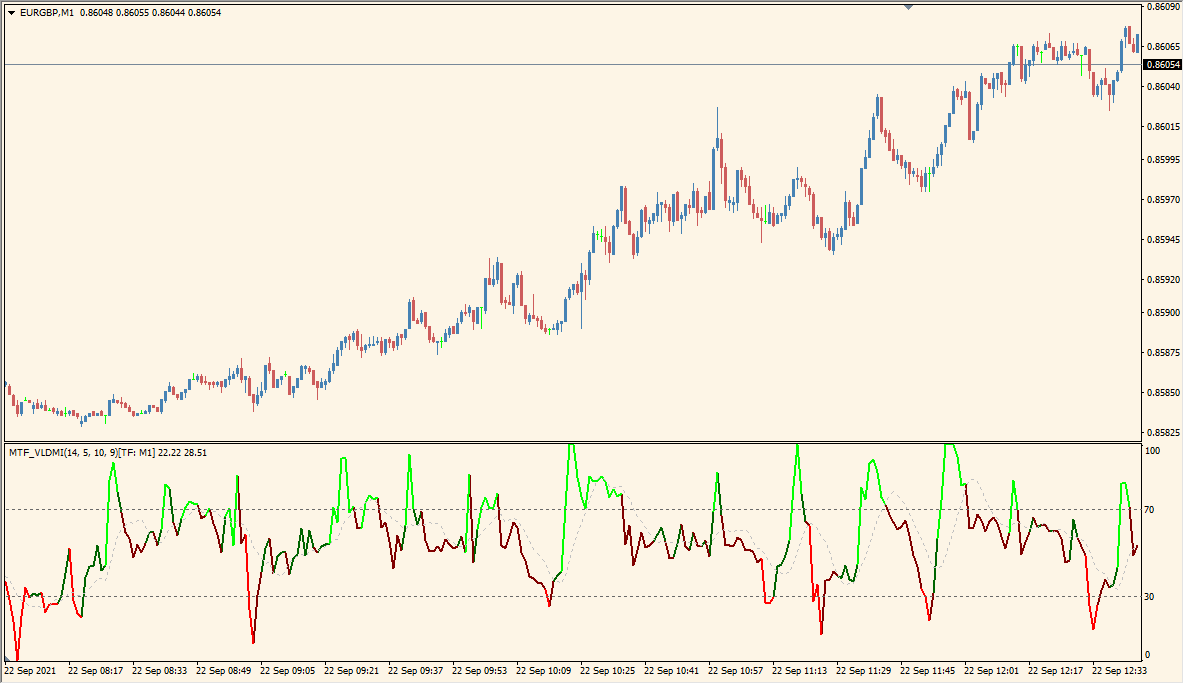

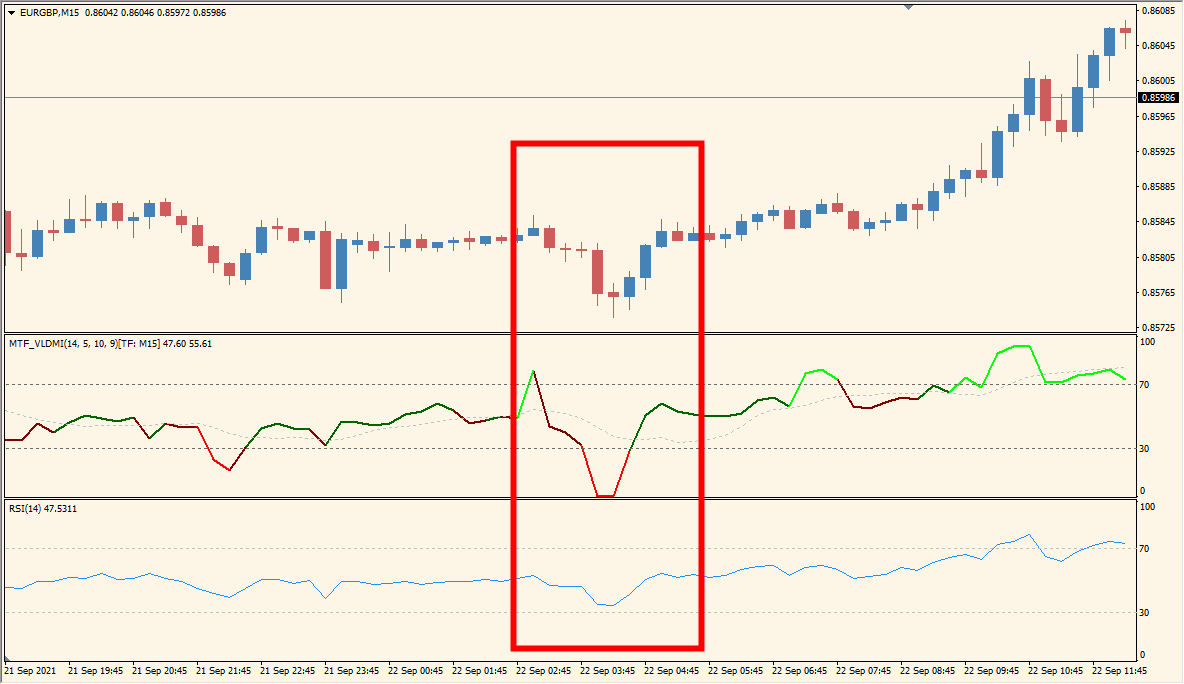

こちらはRSIとVLDMIを一緒に表示。ボラがない時に急に動きがあると、VLDMIは反応が大きくなる傾向があります(手法に組み込む時に使いやすい)

こちらはRSIとVLDMIを一緒に表示。ボラがない時に急に動きがあると、VLDMIは反応が大きくなる傾向があります(手法に組み込む時に使いやすい)

VLDMIの反応速度は、ざっくり言うとRSIの期間をその都度変えることによって実現しています。

そのためRSIに比べるとかなり反応が早いのですがダマシは多いです。

行ってこいなんて動きにはすぐに引っかかります。じゃあそこは期間を長くして対応すればいいという話ですが、それならRSIを使うって人も多いですね。

しかしボラティリティによって反応速度が変わるというのはなかなか珍しいもので、その特性を生かしてボラティリティのない時はエントリーをせず、動きがでた時にだけエントリーするような自動売買ロジックに組み込みやすいので一部の開発者から人気があります。

なお使い方はシンプルで、VLDMIが70以上で買われすぎ、30以下で売られすぎなので逆張りを想定して利用します。

どちらかというと単体で使うものではありませんので、プライスアクションや正しいフィボナッチと組み合わせて使ってくださいね。

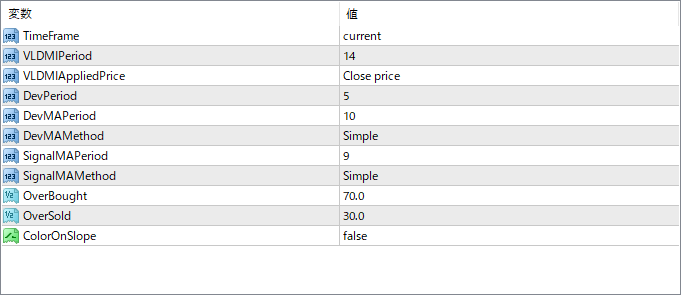

MT5のパラメータ設定

マルチタイムフレーム対応なので『TimeFrame』で自由に変更してください。

反応に関する部分は『VLDMIPeriod』で期間を大きくすると反応は鈍くなります。『DevPeriod』と『DevMAPeriod』は標準偏差の計算ですが、こちらも期間を大きくすると反応は鈍くなりダマシは減ります。

インジケーターをMT4にインストールする方法

①インジケーターをダウンロードするとzipファイルでPCに保存されますので、そのフォルダを右クリックしてファイルを『展開』しておきます。

②フォルダの中に『mq4ファイル』または『ex4ファイル』がはいっていることを確認します。

③MT4を開いて、画面上部の『ファイル』→『データフォルダを開く』→『MQL4』→『Indicators』フォルダに②のファイルをいれます。(この時必ずフォルダからファイルをだして、ファイル単体でいれてください。)

④MT4を再起動すればMT4のナビゲータウィンドウに追加したインジケーターが表示されているので、チャートに適用すれば完了です。